本文

令和6年度政務活動費【ゆづるはクラブ】

政務活動費収支報告書(令和6年度)

会派名 : ゆづるはクラブ

1.収入

|

金額 |

摘要 |

|

|---|---|---|

| 政務活動費 |

300,000円 |

2.支出

|

金額 |

摘要 |

|

|---|---|---|

| 調査研究費 |

190,942円 |

|

| 研修費 |

26,493円 |

|

| 広報広聴費 |

55,153円 |

|

| 要請・陳情活動費 |

0円 |

|

| 会議費 |

0円 |

|

| 資料作成費 |

0円 |

|

| 資料購入費 |

1,795円 |

|

| 事務費 |

26,454円 |

|

|

計 |

300,837円 |

3.残額

残額 0円

4.調査研究の成果

南あわじ市議会議員協議会室 日時:令和6年10月8日(火)

【相手方】

南あわじ市子育てゆめるん課 稲本課長・荒木管理栄養士

南あわじ市教育委員会 上原次長補・給食センター 山形所長

淡路オーガニックアイランドを目指す農業者等研究会

ママエンジェルス 神戸・徳島

住みよい淡路をつくる会

YECブレイブ

【目的・内容・結果等】

(目的)

給食事業を所管する部署の担当者を招いて、オーガニック給食の実現を要望している団体の方と一緒に意見交換をする。

(内容)

・給食提供数と給食費

給食センター(小中学校・幼稚園 沼島は自校調理)

3,800食/日 材料費 小学校293円/食 中学校325円/食

保育所・認定こども園(自園調理)

1,100食/日 230円/食(米は保護者持ち込み)

・食材の調達方法

給食センターは一括して発注 保育所、子ども園は各園で地元業者に発注。

給食センターで使用する調味料(味噌・醤油・酢)は地元産を採用している。

・地場特産品の利用と予算

玉葱、鱧 ぶり 鯛 鰆 牛肉など年間に6回程度 農水産業振興予算を充当している。

・担当者の研修

洲本保健所などの研修に参加している。

・オーガニックビレッジ宣言について(所管外のため農林振興課での聞き取り結果を報告)

南淡路地域の産地の特色である三毛作体系では豊岡市のコウノトリ米のような取り組みは困難である。

オーガニックに取り組んでいる生産者への支援は個別に対応している。

(結果等)

・緑の食糧戦略に基づくオーガニックビレッジ宣言は、島内では淡路市が取り組んでいるが、本市はJAあわじ島を中心とした多毛作体系、耕畜連携を推進しており、オーガニック栽培を中心に奨めるには無理があるが、個別には対応しているとの担当課の回答だった。

・幼児給食は自園調理で園が個別に発注しているようなので、有機無農薬栽培の食材を採用してもらうための給食条例までは不要で担当者に理解を深めてもらうのが良いとの意見を伺った。

・給食センター長と教育次長補の回答に好感が持てたとの感想をもらった。

【今後の課題・取り組み等】

・地場特産品の振興予算を使って市内の農畜水産物を提供しているのは評価するが、安心安全な食材を提供するための予算措置を講じるべきである。

・小学校では地域の伝統的な食文化を伝承する授業に、現場の先生方は保護者や地域の人と一緒に一生懸命に携わっており、教育費からの予算計上も検討されたい。

【備考】

創生クラブ、公明党、共産党との合同で実施した。

長崎県東彼杵郡波佐見町 日時:令和6年10月23日(水)

【相手方】

波佐見町農林課長 伊藤 幸治氏 農政班係長 佐藤 勝也氏 農政班主査 井手 亮輔氏

商工観光課商工観光班主査 今里 奎介氏

【目的・内容・結果等】

・波佐見町の地場産業である窯業と農業の兼業による新しいライフスタイルを提案して、地域農政未来塾で第三期最優秀論文賞を受賞した執筆者の今里氏から「陶・農」兼業によるライフスタイルについて説明を受け意見交換を行った。

長崎県波佐見町/陶器と農業の町 波佐見町 ~「陶・農」兼業によるライフスタイルの提案~ - 全国町村会<外部リンク>

・都市部への人口流出や高齢化による担い手不足を補うために、定年後に移住してくる人や子育て世帯を対象に町の持続的発展につながるライフスタイルを提唱し、窯業と農業の両面に対する支援策を講じている。

・圃場整備率約83%と高く、営農組合や農業生産法人も多く、大型農機による米麦一貫作業体制の確立で生み出された農家の余剰労働力が地場産業である陶磁器関連産業と結びつき、農耕一体となって発展しているとの説明であったが、そのことが標準財政規模約40億円、地方税収入13億円の町で、地場産業の陶器「波佐見焼」を返礼品の主力としたふるさと納税額約20億円弱となって顕れているように感じた。

【今後の課題・取り組み等】

・波佐見町は海がなく第一次産業従事者4.1%第二次産業33.8%第三次産業62.1%で、南あわじ市の第一次産業22.9%第二次産業21.4%第三次産業55.7%に比べ、第二次産業従事者が多く、窯業関連の従事者が多いのかなと思われる。

・南あわじ市では残念ながら農業従事者の高齢化と瓦産業の低迷が続いており、第一次産業への対策と第2次産業の振興が急務であると感じた。

長崎県雲仙市 日時:令和6年10月24日(木)

【相手方】

農林水産部農漁村整備課長 松竹 隆範氏 農漁村整備課参事補 奥野 志朗氏

農漁村整備課主事 松田 大樹氏

【目的・内容・結果等】

(目的)

光り輝く雲仙力アップ事業に示された漁業者支援事業について調査する。

(内容)

漁業者支援として漁場環境美化推進事業、漁業施設等整備事業、技術力アップ支援事業、FRP漁船廃船処理事業、漁業就業実践研修事業、就業確保支援事業、担い手育成支援事業について説明を受けて意見交換した。

(結果)

漁業者支援事業の内容では南あわじ市と大差はないと感じたが、漁船廃船処理事業でFRP漁船の廃船処理経費に対し経費の1/3以内(補助金限度額1隻当たり8万円)を補助している。

漁業就業実践研修事業として研修費月額15万円を最長3年間補助、就業確保支援事業として月額5万円を1年間補助している。

雲仙市の標準財政規模約160億円、第一次産業従事者 22.7% 第二次産業従事者 19.6% 第三次産業従事者 57.7% 南あわじ市第一次産業従事者22.9% 第二次産業従事者 21.4% 第三次産業従事者55.7%であり、財政規模も産業構造もほぼ同じような状況である。

漁協の正組合員数と水産物取扱額では、有明海側の諫早湾漁協 27人 鮮魚海藻類12,640,541円 直売店販売額 390,596,981円 合計 403,237,522円 橘湾側の橘湾東部漁協は116人 鮮魚海藻類 378,707,470円 水産加工品 677,588,453円 合計 1,056,295,923円 一人当たり販売額では諫早湾漁協 1,493万円 橘湾東部漁協 910万円となり、諫早湾漁協の方が1.6倍になった。

漁業者数は平成17年の409から令和5年で143と激減しており、年齢構成でも20歳未満は0人、29歳未満4人、60歳以上83人(60%)となっており高齢化が深刻な状況であると感じた。

【今後の課題・取り組み等】

漁獲量の減少と魚価の低迷で後継者が育たない状況は南あわじ市も同様であると思われるが、原因として考えられる海水温の上昇や貧栄養化に対する抜本的な対策は無い状況である。

今後、関係機関や吉備国際大学水産学部などとの連携での問題解決に期待したい。

長崎県南島原市 日時:令和6年10月25日(金)

【相手方】

田中 次廣南塩原市議会副議長

南塩原市地域振興部商工観光課 上田 敬昭課長 中島 英治班長 平 靖恵主査

【目的・内容・結果等】

(目的)

電子地域通貨事業について調査する。

(内容・結果)

南塩原市、南塩原商工会、ミナサポ(南塩原市地域商社)と十八親和銀行およびFFGが連携して南塩原市内の各加盟店間の資金流通を促進することで、地域内における資金循環拡大を通じた地域経済活性化の実現を目指す。

MINAコイン

スマートフォンを利用した電子地域通貨(=電子マネー)であり、2021年2月に事業開始 10月からMINAコイン電気販売開始 12月納税収納サービス開始。

1コイン=1ポイント=1円であり、個人ユーザーはコインとポイントを利用して支払(決済)ができる。

高齢者への普及が課題だったが、スマホ教室の実施やキャンペーンで高齢者の利用も拡大している。

【今後の課題・取り組み等】

紙ベースでの地域振興券は実施していないようなので、申請主義だとしても若干の不公平感は残るように感じた。

【備考】

創世クラブと合同で実施した。

福井県大飯郡高浜町 若狭高浜漁業協同組合 日時:令和7年1月21日

【相手方】

高浜町産業振興課(若狭高浜漁協総括課長) 吉田 義孝課長

高浜町産業振興課 中野 博之課長補佐 森島 連主事 中村 広花主事

畑中 享佑主査 高浜町議会 大塚 ひとみ

【目的・内容・結果等】

(目的)

高浜町におけるまちづくりと海業への取り組みについて調査し参考にする。

(内容)

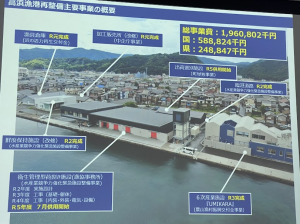

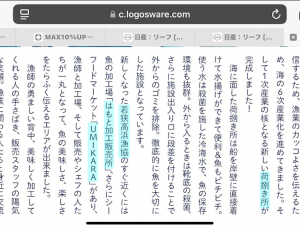

6次産業化施設UMIKARAを視察し、担当した産業振興課の吉田課長と中村主事から説明をうけた。

(結果等)

コンパクトシティ構想(2009年)に賑わいゾーンとして高浜漁港を位置づけ、漁港再整備事業「多様で魅力ある漁業経営と地域づくり」として、第1次の生産者(漁師など)と第2次の加工品の開発・製造を担う地域商社(株)まちから 第3次の6次化新会社(株)うみから を整備していった経緯について説明を受けたが、漁協の経営改善のために外部より参与として人材派遣(平成30年~)をするなど、町長の強いリーダーシップと職員の情熱が重要であると感じた。

UMIKARAの設計者が完成後に高浜町に移住して設計業と定置網漁船の乗組員として働きながら、漁具倉庫群のリノベーションなどに取り組んでいる様子や、海業事業の説明を受けた中村主事も舞鶴市から通勤しながら、自らも定置網漁に従事していると紹介されたのが印象的であった。

最先端の衛生管理機能を備えた荷捌き施設整備、魚価と共に、漁業者である漁家の収入を増やすために地域商社「まちから」と6次化新会社「うみから」が成果を挙げていると感じた。まちから(株)もUMIKARAも町からの指定管理料などは支出していない。

UMIKARA内の販売部門は、民間のスーパーであるサニーマートに委託しており、人口1万弱の町の地元住民の台所になっていると感じた。

【今後の課題・取り組み等】

高浜町の海業は、2009年のコンパクトシティ構想からスタートして、全体構想の検討や地元合意に15年以上の時間が費やされており、十分な議論をして、みんなの合意を得て実現できたのではないかと感じた。

丸山漁港では「民間事業者のノウハウと豊かな水産物や風光明媚な景観を活かし、水産物の消費増進や漁業・水産等を活用した都市交流を促進する取組を実施」として令和7年度から海業の施設整備が開始されるようである。

丸山地区は元々が恵まれた環境の地であるが油断することなく、高浜町と若狭高浜漁協のようにしっかりとした全体構想を描いて取り組んでいただきたい。

【備考】

合同会派(創世クラブ 大志と市民の会 南あわじ市公明党 つなぐ)で調査した。

吉田課長 中村主事

UMIKARAテラス

殺菌冷海水製造貯留装置

滋賀県高島市 高島浄化センター 日時:令和7年1月22日(水)

【相手方】

滋賀県北部流域下水道事務所高島施設管理係 澤田 昭市氏

共和化工株式会社 営業事業本部資源循環事業部長 大阪支店長 河野 吉治氏

【目的・内容・結果等】

(目的)

高島浄化センターコンポスト化事業の調査

(内容)

事業概要説明を受けたのち現場見学

(結果等)

DBO方式(維持管理機関20年間)で設計・建設・維持管理を総合的に評価した結果、共和化工(株)が受注した。

高島浄化センターで発生した汚泥を天蓋付きトラックにてコンポスト化施設内へ運び込み、発酵・分解しコンポストを製造。コンポスト化施設は、前室発酵棟、製品棟で構成されそれぞれがシートシャッターで区切られており、汚泥を混合槽、発酵槽で約30日、製品棟の養生槽、製品槽で約10日かけ発酵・分解させた後、ふるい機や造粒機を用いて下水汚泥を約40日間の好気性発酵で肥料を製造し、販売している。

肥料登録しており、年間に4回程度分析して公定規格を越えていないかチェックしている。場内の試験圃場で栽培し収量・食味・重金属等の含有量をチェック。

価格は20円/10キロ セルフサービス制 自分で持参した容器に入れ計量し料金箱に代金を入れる。肥料の愛称「おうみっ肥(おうみっこ)」(県民からの公募)

1日当たりの処理量は約10トンで、1トン程度の肥料ができるが農家の需要期には製造が追いつかない状況。

YM菌による超高温発酵時の発酵熱により、細菌類・種子類が死滅・不活性化するため、安心安全な肥料を製造することができている。

【今後の課題・取り組み等】

南あわじ市資源循環産業体系マスタープランは、コスト増と消化液の利用に課題があって再検討されているが、YM菌を用いた堆肥化方式は建設・維持管理のコスト面でも有望であると考える。

南あわじ市で流通している牛糞堆肥は十分に発酵していない品物も多く、悪臭被害と牧草由来の外来雑草が拡散している点が課題であるが、この方式であれば解消されると考える。

【備考】

合同会派(創世クラブ 大志と市民の会 南あわじ市公明党 つなぐ)で調査した。

灘黒岩水仙郷 灘地区公民館 日時:令和7年2月17日(月)

【相手方】

南あわじ市産業建設部 興津 武秀副部長

商工観光課 土居正典課長 金山悠輝

南あわじ市建築技術室 井上拓也室長 榎勢陽一室長

【目的・内容・結果等】

(目的)

灘黒岩水仙郷のこれからの在り方について検討する。

(内容)

現地視察と意見交換

(結果)

球根が獣害による重大な被害を受けており、リニューアル前に比べると地肌が剥き出しの斜面もあり、開花は極めて寂しい状況で、スイセン以外の雑草や雑木も目立っている。

見学路が以前のスロープから階段に整備されたことで、安全にはなったが、高齢者の中には入場をためらう人もいるのではないか。

ラビット像の数を当てるゲームなどの工夫は良いことだと思う。

【今後の課題・取り組み等】

借地を地権者に返したことで、以前のような沼島を望む雄大な眺望が失われたことは極めて残念だが、通年営業を目指してリニューアルしたのであるから年間を通して集客できる魅力ある施設運営が必要である。

園内の階段は手すりの位置が高く、踊り場には休憩のためのベンチを配置しているが、高齢者にはかなり厳しいように感じた。階段の適当なポイントに、カロリー消費量を表示すれば疲労感も軽減されるのではないか。

スイセンの管理には景観園芸学校のアドバイスもいただいているようだが、通年営業に活用できるように園内の植生調査も必要ではないか。

とにかくスイセンの開花に全力で取り組むことが第一である。

【備考】

合同会派(創世クラブ・大志と市民の会・南あわじ市公明党・つなぐ)で調査した。

市地区公民館 日時:令和7年3月16日(日)

(目的)

深刻化する不登校・ひきこもりについて、不登校を「ネガティブな問題」として捉えるのではなく、子どもたちの幸福や自立を支えるために何ができるかを考える。

(内容)

不登校に悩む保護者の方、支援に関わる方、教育関係者に呼びかけ、講師の山田良一教授(高千穂大学人間科学部教授)の講義を基に意見交換を行う。

(結果等)

オンライン参加5組、会場参加33名(主催者側含む)

70分程度の講演の後、10分間の休憩を挟んで約1時間の質疑応答を行った。

守本憲弘市長、喜田憲和副市長を始め、市役所職員や市内外の社会福祉協議会関係者、教職員にも参加していただき、有意義な意見交換ができたと考える。

山田教授の講演(質疑応答は除く)は、ケーブルネットワーク淡路が撮影しており、後日放映されるので、多くの方に視聴いただきたいと考える。

【備考】

主 催:南あわじ市議会ゆづるはクラブ

共 催:創世クラブ・つなぐ

参加議員:中村三千雄、原口育大、木場 徹、久米啓右、長江和代、蔭山順子、熊田 司、吉田良子

5.領収書等の公開

- 調査研究費 [PDFファイル/1.08MB]

- 研修費 [PDFファイル/249KB]

- 広報広聴費 [PDFファイル/710KB]

- 資料購入費 [PDFファイル/115KB]

- 事務費 [PDFファイル/170KB]

リンク