本文

更新日:2016年12月27日更新

松帆銅鐸のまとめ

「銅鐸」とは弥生時代(紀元前400年代~紀元後200年代)に作られた釣鐘型の青銅器で、当時の人がお祭りの道具として使われていたと考えられています。

作られた始めの頃は、吊り下げて鳴らす「聞く銅鐸」でしたが、時代とともに形も大きくなり「見る銅鐸」に変わりました。

銅鐸を使ったお祭りが行われなくなると最後は、山の麓や、村の境に埋められました。

松帆銅鐸 まとめ (経歴・特徴・報道等)

発見当時・特徴

- 平成27年4月に南あわじ市内で、松帆周辺から採取したとされる砂の中から銅鐸7点が発見されました。

- 最初に砂を運搬中のブルドーザーオペレーターが2点(1・2号)を発見。

- その後、市教育委員会が資材置場などを調査し、残り5点(3~7号)を発見しました。

- 発見された数では、島根県加茂岩倉銅鐸39点、滋賀県大岩山銅鐸24点、神戸市桜ヶ丘銅鐸14点に次ぐ4番目。

発見された松帆銅鐸と舌

- 今回見つかった銅鐸はすべて弥生時代前期~中期(約2,200年前)に製作された古い段階の銅鐸です。

- このうち、1号銅鐸が最も古い段階の菱環鈕(りょうかんちゅう)式で、全国でもまだ11点しか発見されていません。

3号銅鐸発見のようす(中に4号銅鐸)

- 7点のうち5号銅鐸を除く3組6点は、大きい銅鐸の中に小さい銅鐸を納める‘入れ子’の状態で発見。

- ただし、1・2号は発見時によって別々にされていました。

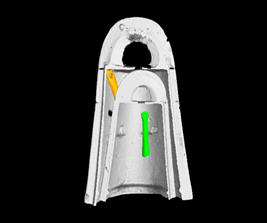

- X線CTスキャンによって、入れ子の中にそれぞれ舌(ぜつ)(銅鐸の中に吊り下げて鳴らすための棒)が入っていることがわかりました。

- 銅鐸と舌が一緒に発見されること自体が非常にまれなのですが、松帆銅鐸は舌を吊り下げて使っていたままの状態で入れ子にしていました。

3・4号のX線CTスキャン画像

- 舌や銅鐸の吊り手(鈕(ちゅう))には、当時使っていた吊り下げるための紐や紐の痕が残っていました。

舌3

- これまで銅鐸は謎の多い遺物とされていましたが、推定でしかなかったことが明らかになりました。

- 新たな発見も相次ぎ、松帆銅鐸は数十年に一度の大発見と言われています。

- 松帆地区では、江戸時代初めに銅鐸が8点(慶野中の御堂銅鐸はそのうちの1点と伝わる)がされる。

- また、江戸時代終わりに慶野銅鐸、昭和41年に古津路銅剣14本が見つかっている。

- このことから、この地区は青銅器を埋める特別な地域であったと考えることができます。

経過と現状

- 現在松帆銅鐸は南あわじ市にはなく、奈良文化財研究所で調査中です。

- 南あわじ市に帰ってくるのは、調査後に保存処理を行ってからです。

- 発見からすぐ緊急調査となり、地元になかったため、松帆銅鐸のPRが充分にできていません。

記者発表

- 平成27年5月 銅鐸7点を発見!

- 平成27年6月 舌の発見!(X線CTスキャンより7点すべてに舌を伴うことが判明)

- 平成27年8月 鈕や舌に紐を発見!内部に植物を発見!(3号、4号を取り出し)

- 平成28年1月 舌に紐を発見!内部に植物を発見!(6号、7号を取り出し)

- 平成28年10月 兄弟銅鐸判明!(島根県加茂岩倉銅鐸、島根県荒神谷銅鐸、慶野中の御堂銅鐸)

ニュース報道

各新聞社検索URL

TV出演

- BS-TBS 日本遺産

- NHK 発掘!お宝ガレリア

- BSNHK 英雄たちの選択新春スペシャル

イベント等

- 平成27年7月14日(火曜日)~8月16日(日曜日) 松帆銅鐸速報展

- 平成28年2月7日(日曜日) 松帆銅鐸発見記念シンポジウム

- 平成28年2月9日(火曜日)~2月21日(日曜日) 特別展「松帆銅鐸」展

- 平成29年3月5日(日曜日) 松帆銅鐸イベント(予定)

- 平成29年3月7日(火曜日)~3月26日(日曜日) 「松帆銅鐸」展(仮)