本文

更新日:2018年4月1日更新

懐かしの淡路島写真館【淡路人形】(1)神事

1.地祭りの日の人形まわし

淡路人形浄瑠璃発祥の地、市三條(いちさんじょう)集落だけは、地祭りの日に人形をまわしていた。今は行っていない。

毎年1月に、地元の山の神、池の神、水の神など、いろんな神様に三番叟で五穀豊穣を祈った。

当時から神事に回すのは三番叟で、お祝い事に回すのは、戎舞である。

人形浄瑠璃の歴史は、神事から始まり、庶民の娯楽へと広がった。

昭和30年代、南あわじ市市三條

2.地祭りの三番叟

昭和30年代、南あわじ市市三條

3.三番叟を回す風景

水を抜いた池の底で、正月に五穀豊穣を祈る三番叟。

写真は、あわ池で、冬場、池の堤防を整えるため、水を抜いていた。

上の祠は弁天さん。人形芝居のルーツは、神事である。

神事はすべて、三條集落の人だけで行っていた。

昭和30年代、南あわじ市市三條

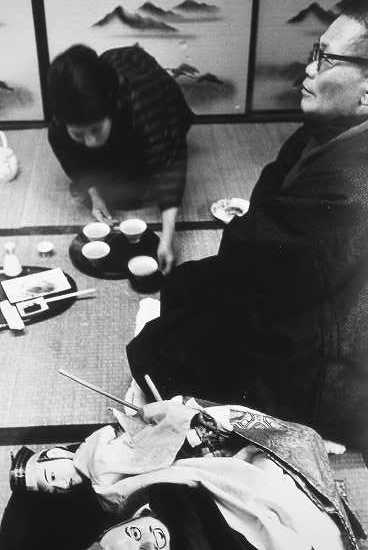

4.地祭り後の接待風景

三條集落の地祭りを終えたあと、人形遣いらが地元の総代や役員の家をまわり、接待を受けている光景。

昭和30年代、南あわじ市市三條

5.市村六之丞座のお正月の風景

市村六之丞座のお正月の風景。三方に餅を載せている。

これらの人形は、現在、淡路人形浄瑠璃資料館で保存・展示されている。

昭和30年代、南あわじ市市三條