本文

門崎砲台跡(とさきほうだいあと)

更新日:2025年8月1日更新印刷ページ表示

区分

指定・登録なし

分類

有形文化財

種別

史跡・遺跡

指定年月日

指定なし

所有者及び管理者

南あわじ市

所在地

南あわじ市福良

時代または年代

明治時代

内容

門崎砲台は明治32年に完成した、旧日本陸軍が作った鳴門要塞の一施設です。口径24cmカノン砲2門と9cm速射カノン砲2門の大砲4門を設置し、敵艦隊が鳴門海峡を通過するのを防ぐ役割を担っていました。令和5年に道の駅うずしおのリニューアルに伴い発掘調査を行った結果、建物の下から、口径24cmカノン砲を設置していたドーム状の施設が出てきました。穹窖(きゅうこう)砲台と呼ばれるこのドーム状の施設は、明治時代では現存する類例が見当たらない、極めてめずらしい構造の砲台です。

詳しくは知りたい方は下記の情報をご覧ください。

(1)門崎砲台解説パンフレット パンフレット [PDFファイル/2.42MB]

(2)門崎砲台の詳細な発掘調査報告書

『南あわじ市埋蔵文化財調査報告書24:門崎砲台跡』<外部リンク>

(リンク先:奈良文化財研究所)

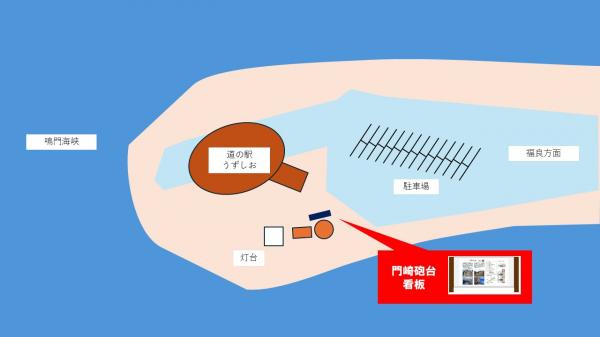

(3)門崎砲台跡の現地看板について

位置図

南あわじ市内の関連施設について

〇 若人の広場

戦時中に学徒動員されたことにより戦没した若者を追悼することを目的として1967年に建設されました。設計は丹下健三氏

詳しくは こちら <南あわじ市HP>